L'intervista

Luca Verdone a Gorizia con il documentario sul padre Mario: «Bisogna ritrovare la tensione morale»

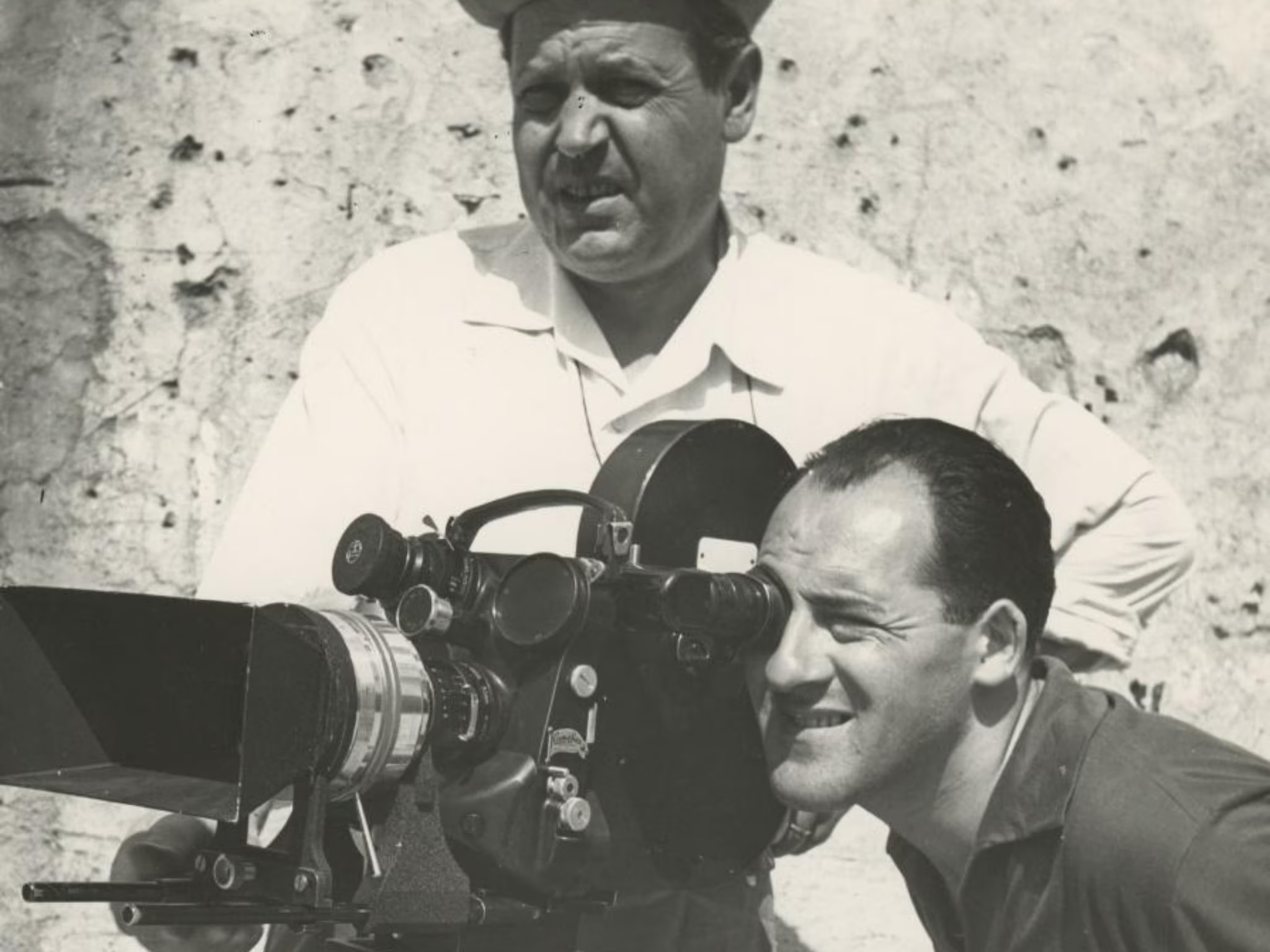

Il regista sarà al Kinemax martedì 25 marzo con ‘Mario Verdone, il critico viaggiatore’.

Documentarista, sceneggiatore e saggista, ma in primis uomo d’arte, come suo padre. Lui è Luca Verdone – classe 1953 - fratello di Carlo e figlio dello storico e critico cinematografico Mario, che dopo la laurea in Storia dell’arte moderna con Cesare Brandi segue un corso di regia d’opera al Teatro sperimentale di Spoleto. Una carriera imperniata sull’opera lirica di giganti come Mozart, Verdi o Mascagni, con un occhio al teatro futurista e d’avanguardia ma anche una filmografia fitta di lungometraggi e documentari. Al momento progetta di portare in scena “Il ventaglio” di Goldoni e realizzare una commedia ambientata a Roma. Ci ha gentilmente concesso un’intervista al telefono: all’altro capo la sua voce suona squillante, con la proverbiale simpatia del fratello.

Martedì prossimo sarai al Kinemax di Gorizia alle 20:30, per presentare il documentario “Mario Verdone, il critico viaggiatore”. Mario era tuo padre, docente universitario di Storia del cinema, mentre tua mamma Rossana Schiavina insegnava lettere, scomparsa prematuramente per malattia. Com’è stato, crescere in un ambiente tanto coinvolgente e stimolante?

«Una gioia grandissima, ancora oggi io e Carlo ci ricordiamo di quel periodo meraviglioso, e di quanto per noi sia stato importante avere dei genitori così, un privilegio. Ponevano qualche restrizione e qualche punizione perché eravamo un po’ indisciplinati, ma a distanza di tempo ci siamo resi conto di quanto magnifici fossero. Così era nostro padre, al quale ho dedicato questo documentario».

Com’era, il rapporto con tuo padre, e perché lo definisci “critico viaggiatore”?

«”Critico viaggiatore” perché era un padre estremamente curioso, di tutti gli aspetti delle arti, interessato agli svariati linguaggi delle forme artistiche del suo tempo: non solo il cinema, ma anche la pittura, la scultura, la musica. Era un uomo estremamente curioso e con un occhio sempre rivolto al futuro, col pensiero a come le arti si sarebbero trasformate ed evolute nel corso degli anni. Quindi con grandi intuizioni sugli sviluppi che avrebbero avuto nei decenni, molto attento alle avanguardie. Insieme ad altri aveva riscoperto il futurismo, che nel dopoguerra era stato abbandonato all’oblio. Negli anni Cinquanta l’ha riportato alla luce, in questo è stato un po’ profetico. Soltanto dopo, con le mostre degli anni Settanta e Ottanta, il futurismo è stato riconosciuto come una delle più importanti pagine della storia dell’arte contemporanea. Il cinema per lui era una componente che racchiudeva tutti i movimenti culturali e artistici della sua epoca».

Una domanda alla quale avrai sicuramente risposto in altre occasioni: com’è stato crescere e misurarti con tuo fratello Carlo?

«Diressi il primo spettacolo teatrale proprio con lui. Noi abbiamo tre anni di differenza, il più grande è Carlo. Fondammo un piccolo gruppo, chiamato “Gruppo teatro arte”. Proponevamo testi interessanti, come quelli di Čechov, o come “Pittura su legno” di Ingmar Bergman, al quale il regista si sarebbe ispirato per “Il settimo sigillo”. Facemmo anche “Il mondo di Rabelais”, riduzione teatrale e adattamento dal “Gargantua e Pantagruel”. Lui fu il mio primo attore. Ancora non era convinto, di intraprendere questa carriera particolare; si decise quando mia madre lo spinse – dopo piccole fortune in teatri che erano a volte scantinati di Roma degli anni Settanta, un po’ underground – a debuttare in un cabaret, dove ebbe un successo clamoroso. Parliamo del ’78 – ’79. Il mio film è un ritratto dei nostri genitori, ma soprattutto di mio padre, raffigurato come grande stimolatore ed educatore. “Viaggiatore” perché viaggiava tantissimo, continuamente, portandoci spesso con sé. Giravamo in Russia, Spagna, Repubblica Ceca. Abbiamo toccato molte tappe, in Europa, ma anche in Asia. Era un uomo che aveva capito che con l’esperienza dei viaggi si sarebbero potute aprire le menti dei figli, consentendogli di guardare il mondo con occhi diversi».

Il tuo è un documentario a più voci: a intervenire saranno il sociologo Franco Ferrarotti, il regista Daniele Luchetti, ma anche Brando De Sica, Elio Pecora e molti altri che hanno dato forma al sogno di un’Italia democratica, o che vi hanno preso parte. Com’è, voltarsi indietro a quel Paese? Come guardarsi allo specchio e ritrovarsi con qualche ruga, oppure non riconoscersi affatto?

«Be’, oggi tutto cambia velocemente. Negli anni di mio padre, il cinquantennio che va dal Sessanta fino al Duemila, c’era una tensione morale diversa. Oggi vedo molta arroganza, data soprattutto dalla grande esposizione nei social, per cui uno si crede onnipotente. Invece allora c’era un equilibrio e una misura maggiore. Anche le dichiarazioni che fanno i “soloni” della cultura tramite social, sono sempre affermazioni apodittiche che non ammettono risposte o dibattito. Pensando alla personalità di questo grande sociologo che è Ferrarotti, alla sua apertura mentale, si può dire che le loro esperienze culturali erano basate anche sull’esperienza umana. Oggi vedo solo un superomismo quasi autoritario, e questo mi preoccupa. C’è un culto della personalità e scarsa attenzione al pensiero umanistico, che si è molto ridotto».

Forse è anche per questo che il liceo classico sta perdendo d’interesse…

«Be’, è gravissimo che il liceo classico vada in decadenza, perché fornisce una formazione completa che ti fa crescere come persona».

Hai esordito per il cinema con “Sette chili in sette giorni” (1986), dirigendo tuo fratello Carlo insieme a Renato Pozzetto. È vero che durante le riprese litigasti con la fidanzata, e Carlo decise di riprendere da sé la scena sulla spiaggia?

«Questo è un episodio in parte vero, in realtà si trattò di un ritardo di dieci o quindici minuti, perché non trovavo più la mia fidanzata sul set, dopo aver fatto una discussione. Fu un ritardo di non più di un quarto d’ora o venti minuti, non esageriamo. Carlo ci ha ricamato un po’ sopra».

Il tuo penultimo lavoro, “Le memorie di Giorgio Vasari” (2016), ripropone riflessioni e opere di un uomo che all’Italia ha lasciato molto, ma che oggi resta confinato un po’ nell’ombra. È una concessione di riscatto verso l’uomo e l’artista?

«Esattamente così. È un omaggio a chi, come Vasari, ha fondato tutta la sua vita e le opere - con dedizione e grande passione - sull’Arte nella sua espressione più alta. Vasari stesso aveva questa tensione morale verso l’Arte e gli artisti. Parlava di loro anche nel suo grande capolavoro “Le Vite dei più eccellentissimi pittori, scultori e architetti”. Questa la dice lunga sulla sua tensione morale verso il tempo in cui viveva. Incarnava l’artista che deve avere una tensione morale, una passione vera anche per gl’individui, per le persone. Questo, mi piaceva, di Vasari. Questa sua passione, questa sua curiosità per le persone in quanto tali».

Che è un po’ quella che manca oggi.

«Oggi tutti, con un po’ di successo, si credono semidei. E questo mi fa riflettere. Vasari, parlando di tutti gli artisti del suo tempo, compie un grande atto di umiltà. Il voler essere attento alla lezione michelangiolesca, agli ideali del Rinascimento, è un atteggiamento umile e costruttivo verso l’Arte».

Può nascere un altro Leonardo, un altro Michelangelo?

«Ci vuole grande misura e grande equilibrio. Che oggi, con la potenza della tecnologia, l’uomo ha perso. Ha smarrito il senso della misura, perché la tecnologia ti rende onnipotente. Invece bisogna ritrovare la misura, la tensione morale, l’umiltà, per fare delle grandi opere. E questo è poi l’insegnamento di mio padre».

Cosa ne pensi, dell’intelligenza artificiale?

«È molto utile per fare il calcolo dei defunti e dei vivi e per le operazioni chirurgiche, ma dal punto di vista creativo nutro seri dubbi. Quando manca il sentimento non si può creare niente d’importante, secondo me. Si può fare un buon compito di matematica, preciso, perfetto. Consente di fare dei calcoli, ma non opere d’arte».

Arte e Scienza sono conciliabili?

«Sì, certo. La Scienza può aiutare l’artista, ma ci dev’essere un sano equilibrio fra Arte e Scienza»

Rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Territorio, iscriviti al nostro canale Telegram, seguici su Facebook o su Instagram! Per segnalazioni (anche Whatsapp e Telegram) la redazione de Il Goriziano è contattabile al +39 328 663 0311.

Occhiello

Notizia 1 sezione

Occhiello

Notizia 2 sezione