LA CONFERENZA

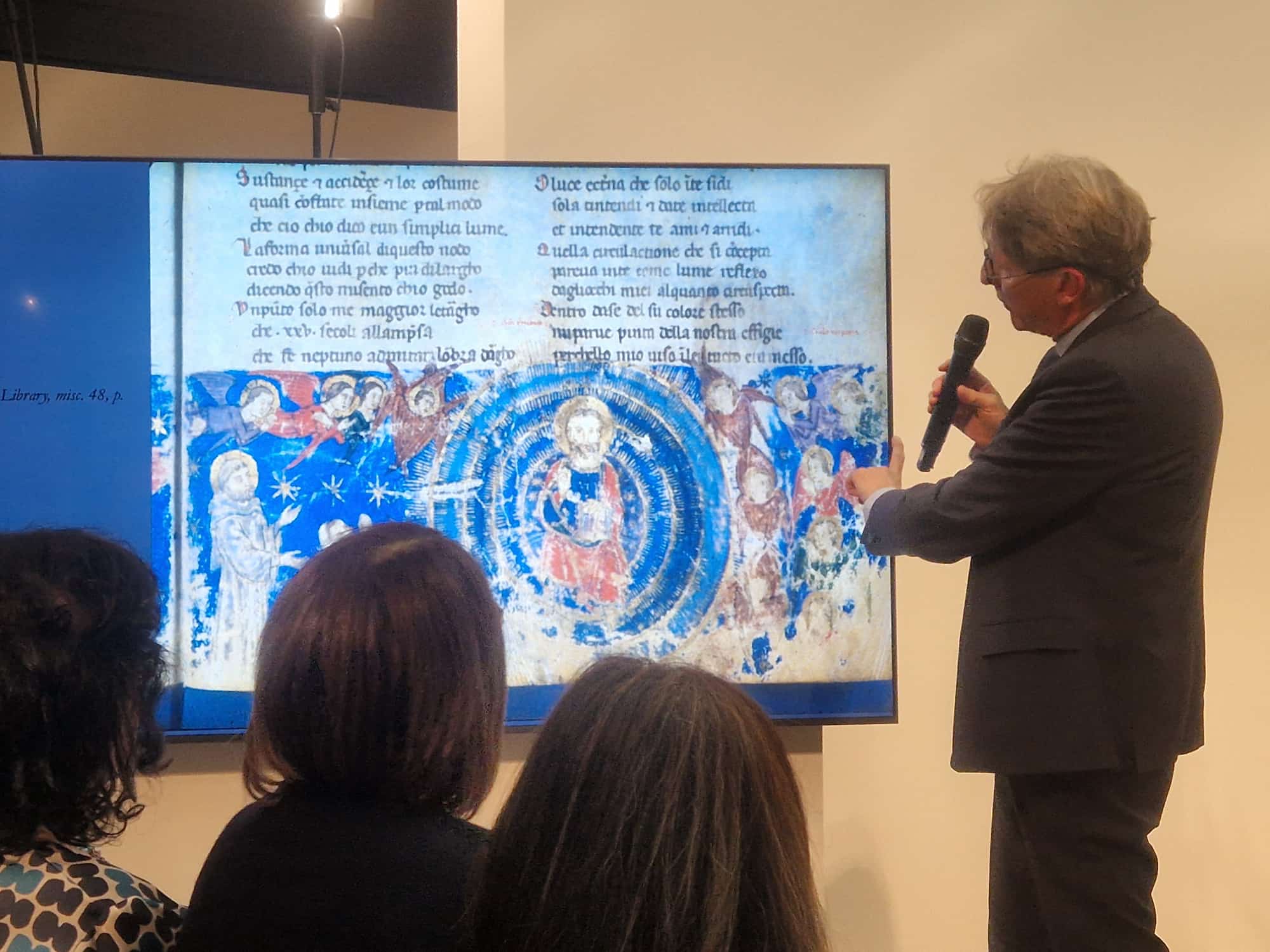

Gorizia, Andrea Mazzucchi spiega i misteri della Divina Commedia al Festival Treccani

Il docente di Filologia italiana dell’Università di Napoli è stato protagonista della seconda giornata della rassegna con l’incontro ‘Dante e i confini dell’umano’.

«Nec plus ultra». Si potrebbe dire che il processo dantesco sia un costante sconfinare oltre le colonne d’Ercole, oltre l’umana concezione. Intorno a questo nucleo prende il via la riflessione di Andrea Mazzucchi, svoltasi ieri durante la seconda giornata del Festival Treccani con l’incontro intitolato “Dante e i confini dell’umano”. «Gorizia è una città estremamente interessante – ha osservato il docente di Filologia italiana dell’università di Napoli - e nessuna quanto la vostra meritava d’ospitare questa settimana della lingua dedicata alla parola “confine”».

Il relatore ha poi approfondito i rapporti stringenti di Dante con il termine, definendo il poeta «onnivoro sperimentatore capace di perimetrare i confini dell’umano». Già il dantista Erich Auerbach riconosceva nella “Commedia” la capacità di raccontare «con efficacia realistica le molteplicità della realtà». A lui si aggiunse l’amore di Jorge Luis Borges, che definì l’opera «il più bel testo della letteratura mondiale». Un confine attraversato dal fiorentino in esilio «con dovizia di particolari», viaggio dal quale si origina il potente flusso poetico che dà vita a una realtà descritta «nei suoi aspetti più degradati e sublimi».

A rappresentare il superamento dell’invalicabile è il sintagma «il folle volo di Ulisse», richiamando quel “no trespassing” che Orson Welles ignora sei secoli più tardi nell’incipit del “Citizen Kane”. Così che «l’universo dantesco quel confine lo valica» con l’espressione centrale nella terzina «fatti non foste a viver come bruti/ ma per seguir virtute e canoscenza». Attraversamento che sfocia in un naufragio, al contrario di quanto accade per il viaggio del Sommo poeta smarritosi nella «selva oscura».

Il suo «non è solo un attraversamento della soglia e del confine – rimarca Mazzucchi – ma un percorso fatto di tanti confini. Cerchi, burroni, il Pozzo dei giganti, l’approdo sul lago ghiacciato del Cocito». Persino il terribile e maestoso Lucifero verrà percorso e attraversato, per poi finalmente uscire «a riveder le stelle». «Dove Ulisse non era arrivato, giungono Dante e Virgilio – spiega ancora – in quanto il viaggio non si fonda esclusivamente su qualità dell’umano come virtù e conoscenza, ma si avvale dell’intervento della grazia». È Virgilio a ricordare al suo discepolo come il cammino sia stato invocato da tre donne benedette, autorizzandolo a valicare le cornici del monte altissimo affinché giunga alla sommità del Paradiso terrestre.

«L’Inferno è una voragine, il Purgatorio una straordinaria montagna, ma giunto alla sommità di questo dovrà valicare il confine più drammatico», prosegue. Quella soglia da trascendere nonostante il suo corpo pesante, in quanto l’intera “Commedia” rappresenta «un percorso verso Dio». «Dante attraverserà con il suo proprio corpo i cieli del sistema tolemaico e aristotelico – precisa – e poi le stelle fisse, fino ad approdare nel canto XXX nell’Empireo, luogo nel quale sono sospese tutte le categorie spazio-temporali, cioè un non-luogo». In questa vastità colma di dolcezza e amore non definibile incontrerà - attraverso un’esperienza autentica - la divinità. «La incontra faccia a faccia – sottolinea – la vede, la comprende». Proiettandosi oltre i confini materiali costruisce «l’impalcatura fisica, visiva e concreta del “suo” aldilà», come specifica la studiosa Bianca Garavelli nel saggio “Dante, così lontano così vicino” (2021). Con lingua straordinaria e potente descrive la gloria di «colui che tutto move», pur negando ogni forma di tensione emotiva. «Il primo canto del Paradiso nega ogni forma di suspence, dichiarando in maniera esplicita che l’autore ha visto l’Empireo».

L’esercizio indicibile si spinge oltre i confini dell’umano, restando tuttavia confinata nella sfera dell’inenarrabile. Ecco allora che «quella suspence che veniva negata viene riproposta con un ragionamento più sottile», ammette Mazzucchi. Poiché se è dato sapere che il poeta ha raggiunto il luogo della beatitudine, nulla si sa circa la sua capacità di valicare i confini del linguaggio. È in questa sospensione che compare lo strepitoso termine parasintetico «trasumanar», attraverso cui il “trans” va a legarsi con l’aggettivo “umano”. «Sono termini che l’autore inventa per forzare i limiti del linguaggio – chiosa il docente – così come nell’ultima terzina in descrizione del Paradiso è necessario inserire omissioni, lacune. “Convien saltar”, scrive, riconoscendo che innanzi ad alcuni avvenimenti è necessario sospendere le parole». Un’esperienza estetica fuor di misura che i miniatori dell’epoca non riuscirono a eguagliare né a restituire nella sua interezza. Come nel caso della miniatura conservata nel Manoscritto Yates Thompson 36 alla British Library di Londra, inadeguata a descrivere «il gran mar dell’essere». «In quel primo canto del Paradiso Dante guarda Beatrice e attraverso il suo sguardo coglie la divinità», chiarisce lo studioso, aggiungendo poi come quella di Dante sia «una metamorfosi dall’umano al divino».

Fino al completo valicamento del confine che avviene nella seconda parte del canto XXX, quando il poeta si riflette in Dio e Dio si riconosce negli esseri umani. «Per dire che Dio è uno e molteplice costruisce transumptiones – commenta - ma il fatto che la divinità cristiana sia una e trina è un’aporia logica, in quanto è impossibile ritrovare dentro i confini dell’umano una spiegazione razionale». Di qui l’immagine dei tre cerchi concentrici dello stesso diametro, quel mistero della trinità dantesca che ancora oggi affascina e insegna come umano e divino possano davvero coesistere.

Rimani sempre aggiornato sulle ultime notizie dal Territorio, iscriviti al nostro canale Telegram, seguici su Facebook o su Instagram! Per segnalazioni (anche Whatsapp e Telegram) la redazione de Il Goriziano è contattabile al +39 328 663 0311.

Occhiello

Notizia 1 sezione

Occhiello

Notizia 2 sezione