I primi anni di guerra

L’Annessione all’Italia delle «Nuove Province»

Ferruccio Tassin racconta la storia dell'occupazione del Friuli austriaco da parte dell'esercito italiano allo scoppio della Grande Guerra.

Dal 24 maggio 1915, l’Italia occupa il Friuli Austriaco al di qua dell’Isonzo: per i cattolici, fu tradimento; il deputato Bugatto scrisse: “L’Italia distrugge l’onore italiano”; l’Arcivescovo di Gorizia Sedej, parlò dell’Italia, come “di antica ma perfida alleata”. Per capire sviluppo e ferocia della “Grande guerra”, bastano i versi, dolenti di Giuseppe Ungaretti (“Il porto sepolto”, Udine 1916). Con l’occupazione italiana, ci fu la profuganza dal Friuli Austriaco all’interno dell’Impero e l’internamento di friulani, italiani e sloveni sospetti ai militari (solo nella Bassa Friulana, 352): fra violenze e offese, internati 59 sacerdoti friulani e sloveni, decapitando il movimento cattolico.

I rapporti fra popolazione e truppe di occupazione, non buoni per il carattere vessatorio, si rasserenarono col tempo. Il panorama ecclesiastico e religioso fu sconvolto. Sulla fascia dell’Isonzo, era schierato 1.000.000 di uomini per parte. Gli Italiani entrano a Gorizia, semidistrutta e semideserta, l’8 agosto 1916: modesti risultati militari, notevoli nella propaganda.

Note le operazioni militari fino a Caporetto (24-28 ottobre 1917), e rotta degli Italiani al Piave. In pochi giorni, 20.000 morti, 50.000 feriti, 250-300.000 prigionieri; più di 1 milione di profughi civili. Per la nostra gente, fu la liberazione; di là dal vecchio confine, iniziò l’occupazione austroungarica (verso l’Italia 130.000 profughi friulani). I sacerdoti provvisori che restano, internati; per loro, interviene - sempre - mons. Luigi Faidutti, Capitano provinciale, deputato a Vienna.

Dopo Caporetto, saccheggi da Austroungarici e alcuni locali, brutalità; lo raccontano diari su diari; via campane, perfino canne d’organo. Per chi resta, in terre già italiane, partono accuse d’infedeltà per non essere partiti (respinte da Tiziano Tessitori); esempi di sospetti su preti veri patrioti quelli su don Merlino, parroco a Palmanova o don Giovanni Schiff, parroco a Percoto. Si arriva a Vittorio Veneto: armistizio il 3 novembre 1918 e "cessate il fuoco" in vigore alle 15 del 4 novembre.

A Gorizia, si formano due comitati per il governo provvisorio (italiano e sloveno). Rapporti tesi, coll’arrivo in città di un reggimento austriaco con coccarda jugoslava; se ne va all’arrivo degli Italiani il 7 novembre. Nel periodo armistiziale, nell’ex Contea di Gorizia e Gradisca sono abolite pratiche religiose e insegnamento obbligatorio della religione. Reazione plebiscitaria da parte della popolazione: una circolare del governo Giolitti (21/XI 1920) lo reintegrò (Camillo Medeot). Ciò per capire lo sconvolgimento nelle “Nuove province”.

Trattato di Saint-Germain, 10/IX 1919 con le potenze vincitrici; Trattato di Rapallo, 12/XI 1920 per i rapporti con la Jugoslavia. La Contea diventa Italia (e Tarvisio, Trieste, l’Istria, isole del Quarnero, Zara); la annessione è realtà con presa d’atto del Parlamento italiano e Legge 19/XII 1920, n. 1778, che approva il Trattato di Rapallo fra il Regno d’Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. (Gazz. Uff. n.300 21/XII 1920). Il 2 febbraio 1921, il Parlamento ratifica il Trattato di Rapallo (per questo, l’annessione viene assegnata spesso con date diverse).

Popolare l’annessione? lo si coglie qua e là: il 10 dicembre, il decano di Visco Mesrob Justulin (internato in Italia 4 anni, poi parroco arciprete di Aquileia), scrive in curia a Gorizia, sui festeggiamenti da tenere ad Aquileia; promette leale collaborazione dei sacerdoti del decanato. Nei primi mesi del ’21, aspra polemica fra il settimanale cattolico “L’Idea del Popolo” e “Il Piccolo” di Trieste (autonomie per provincia e comuni); due bandiere nere, a lutto, compaiono nella parte slovena della Contea; una bandiera italiana fatta a pezzi a Medea…

Febbraio (e mesi successivi): feste dell’annessione; vistosa partecipazione dal Friuli udinese e dal Veneto; non si era festeggiato prima, per la preoccupazione sui fatti di Fiume. Solenne festa a Gorizia; lapidi di fratellanza: quanto sincera? Strepitosa festa ad Aiello: il parroco “al vangelo rivolse agli astanti brevi parole di circostanza”.

A Cormons, campane a distesa, spari dal M. Quarin, piccioni in volo, discorsi, lapidi…incidenti fra militari e fascisti. Feste a Tolmino, Tarvisio, Postumia, a sottolineare pluralità etnica e linguistica.

Festa al culmine ad Aquileia: visioni diverse per nazionalisti e cattolici. Composto un inno in friulano (parole, Dolfo Zorzut; musica, Rodolfo Penso), nazionalista: gloria di Roma; difesa della porta d’Italia!

Alla celebrazione religiosa partecipano, il principe arcivescovo di Gorizia Francesco Borgia Sedej, il vescovo di Trieste Angelo Bartolomasi (già vescovo castrense), il vescovo di Parenzo e Pola, Trifone Pederzolli, l’arcivescovo di Udine Anastasio Rossi.

Mons. Sedej fu vittima di un disgustoso incidente; protagonista il capo dei Legionari di Gorizia Graziani. Lo offese durante il pranzo ufficiale, suscitando indignazione e immediata solidarietà del senatore Hortis. Era solo l’inizio d’un periodo tormentato, caldo, in questa nuova parte d’Italia, che la storia, grazie a Dio, ha spesso trasformato da barriera a ponte fra i popoli.

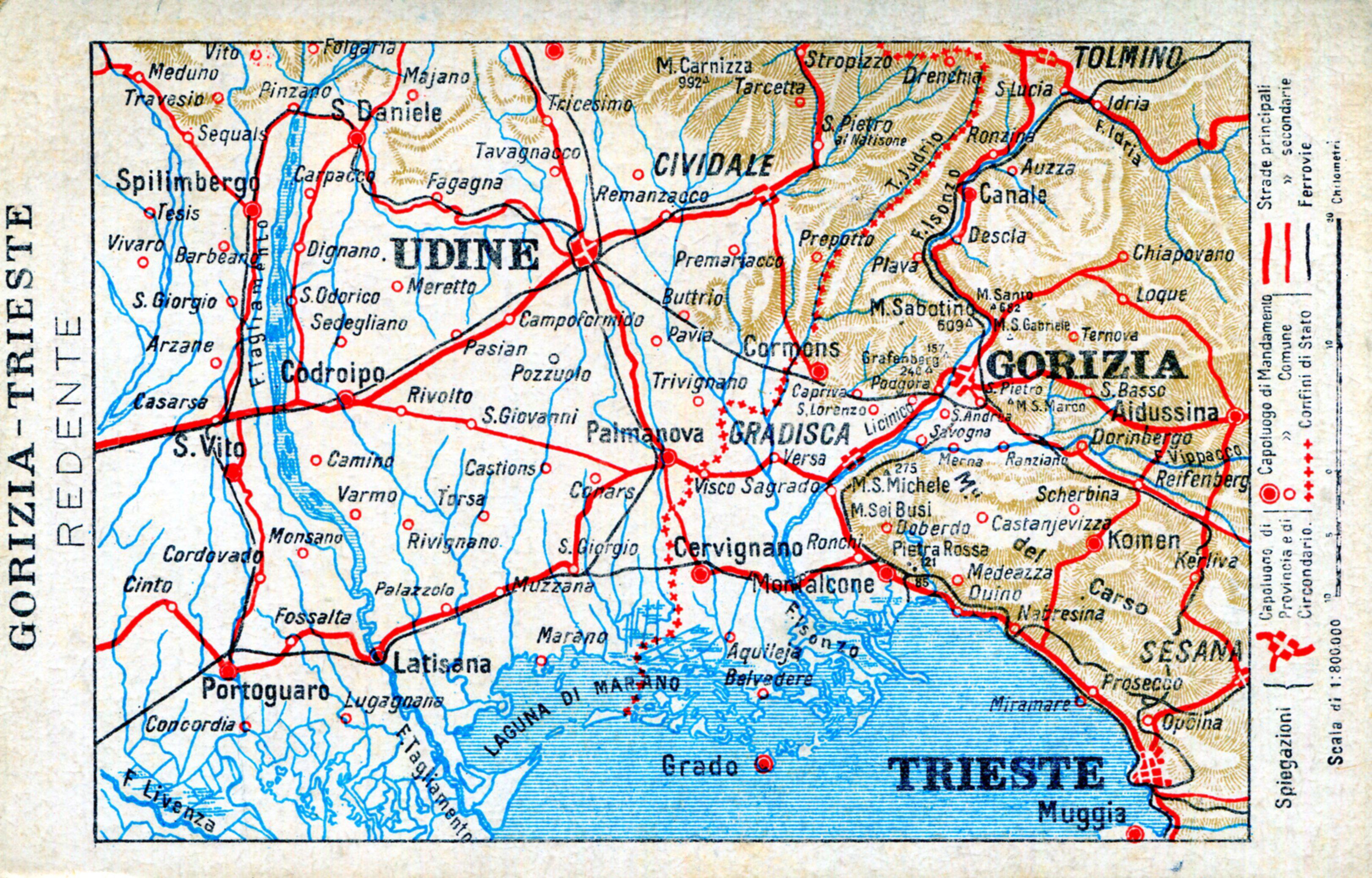

Didascalia della foto: Una cartolina eloquente

Occhiello

Notizia 1 sezione

Occhiello

Notizia 2 sezione